Der Tod des Partners ist einer der tiefgreifendsten Verluste, den ein Mensch erfahren kann. Über 40% der Hinterbliebenen entwickeln im ersten Jahr schwere depressive Episoden, während der intensive Trauerprozess durchschnittlich ein bis zwei Jahre dauert.

Wenn die Liebe deines Lebens stirbt auf einen Blick

- Trauer durchläuft fünf Phasen: Verleugnung, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz

- Professionelle Hilfe: Über 50% der Betroffenen suchen therapeutische Unterstützung

- Körperliche Symptome: 22% leiden unter Schlaflosigkeit, Angst und Appetitlosigkeit

- Soziale Isolation: 18% ziehen sich stark zurück und verlieren Kontakte

Niemand ist auf den Moment vorbereitet, in dem die wichtigste Person im Leben für immer geht. Du stehst vor der schwersten Aufgabe deines Lebens: Ohne deinen Partner weiterzuleben und einen neuen Sinn zu finden.

Geschätzte Lesezeit: 8 Minuten

⚠️ Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel basiert auf sorgfältiger Recherche und Expertenaussagen, ersetzt jedoch keine professionelle medizinische oder psychologische Beratung. Bei akuten Krisensituationen, Suizidgedanken oder anhaltenden schweren Symptomen wende dich sofort an einen Arzt, Therapeuten oder die Telefonseelsorge (0800 111 0 111).

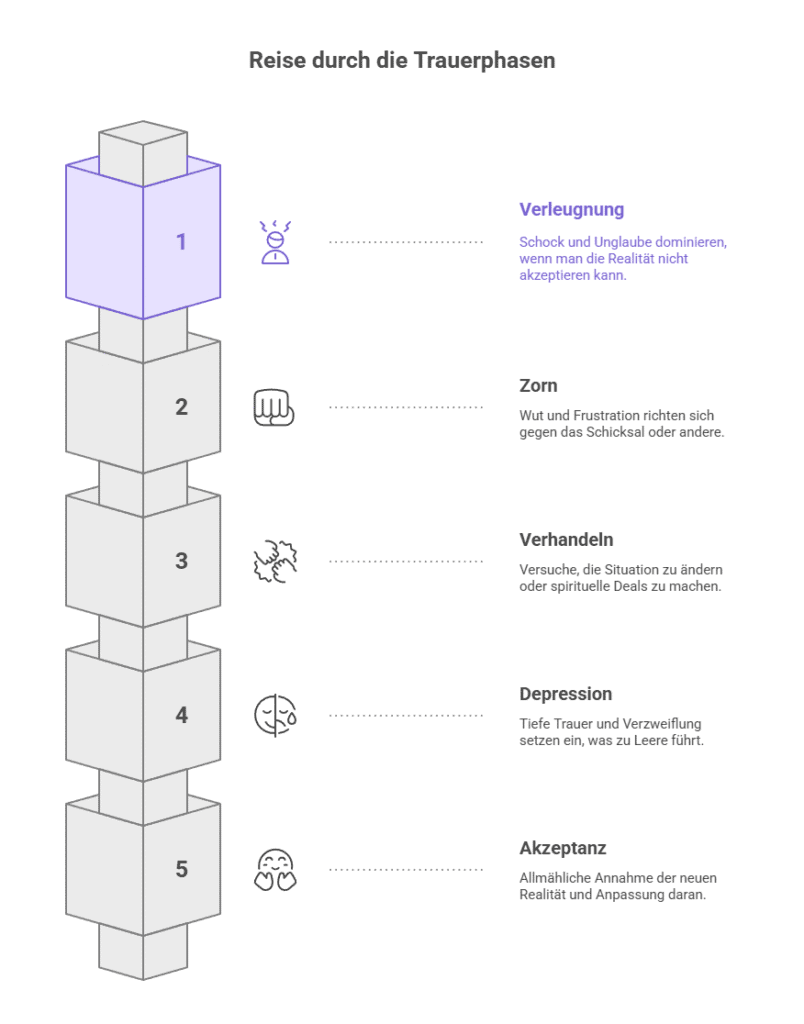

Die fünf Trauerphasen verstehen

Das von Elisabeth Kübler-Ross entwickelte Trauermodell hilft zu verstehen, warum Trauer keine gerade Linie ist. Die fünf Phasen werden meist nicht linear durchlaufen:

- Verleugnung: „Das kann nicht wahr sein“ – Schock und Unglaube dominieren

- Zorn: Wut auf das Schicksal, Gott oder sogar den verstorbenen Partner

- Verhandeln: Gedanken wie „Wenn ich nur…“ oder spirituelle Deals

- Depression: Tiefe Trauer, Leere und Verzweiflung setzen ein

- Akzeptanz: Allmähliche Annahme der neuen Realität

Prof. Dr. Martin Auerbach erklärt: „Die Trauer um die Liebe des Lebens ist die intensivste Form menschlicher Verlustverarbeitung.“

Was passiert in deinem Körper und Geist?

Trauer ist nicht nur emotional – sie verändert dich körperlich und mental. Dein Gehirn reagiert auf den Verlust ähnlich wie auf körperlichen Schmerz.

Typische Reaktionen sind:

- Schlafstörungen und Albträume

- Appetitlosigkeit oder Heißhungerattacken

- Konzentrationsprobleme und Vergesslichkeit

- Herzklopfen und Atemnot

- Erschöpfung trotz Schlafmangel

Diese Symptome sind normal und zeigen, dass dein System versucht, den unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten.

Wie lange dauert der Schmerz?

Eine der häufigsten Fragen Trauernder: „Wann wird es besser?“ Der intensive Trauerprozess dauert im Durchschnitt ein bis zwei Jahre. Jeder siebte Betroffene spürt den Schmerz auch nach fünf Jahren noch deutlich.

Es gibt keine „richtige“ Geschwindigkeit für Trauer:

- Erste drei Monate: Akute Phase mit intensivsten Gefühlen

- Erstes Jahr: Allmähliche Stabilisierung mit Rückschlägen

- Zweites Jahr: Neue Normalität entwickelt sich

- Langfristig: Trauer wird Teil des Lebens, verliert aber an Intensität

Die Liebe zu deinem Partner wird bleiben – der Schmerz verändert sich.

Was kann ich gegen die Isolation tun?

Nach einem schweren Verlust ziehen sich 18% der Hinterbliebenen stark zurück. Isolation verstärkt jedoch die Depression und verzögert die Heilung.

Strategien gegen den Rückzug:

- Kleine Schritte: Beginne mit kurzen Telefonaten oder Nachrichten

- Feste Termine: Plane regelmäßige Aktivitäten mit anderen

- Selbsthilfegruppen: Treffe Menschen in ähnlichen Situationen

- Neue Routinen: Schaffe Struktur ohne deinen Partner

Dana Heidrich, Trauercoach, betont: „Viele Menschen lernen, mit der Zeit die Liebe zu sich selbst als neue Form der Geborgenheit zu entdecken.“

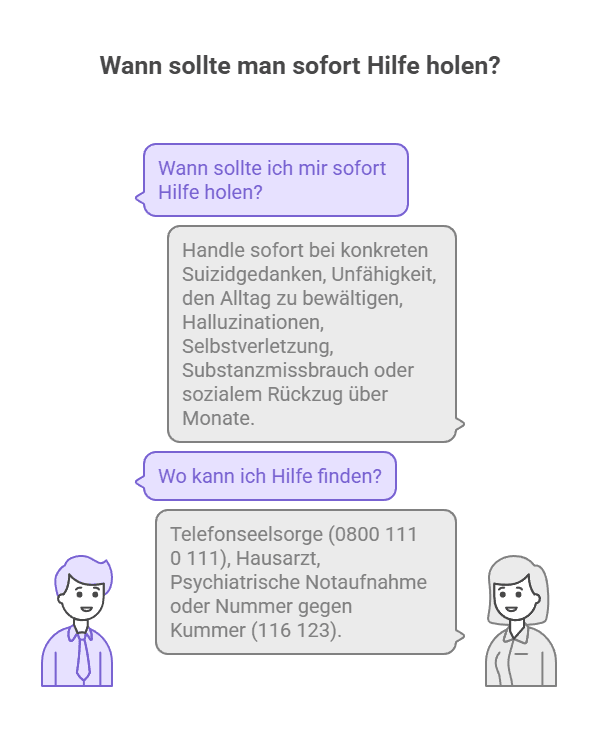

Wann solltest du dir sofort Hilfe holen?

NOTFALL-SIGNALE – Handle sofort:

- Konkrete Suizidgedanken oder -pläne

- Völlige Unfähigkeit, den Alltag zu bewältigen (über Wochen)

- Halluzinationen oder Realitätsverlust

- Selbstverletzung oder Substanzmissbrauch

- Kompletter sozialer Rückzug über Monate

Erste Anlaufstellen in Krisen:

- Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 (24h, kostenfrei)

- Hausarzt: Für körperliche Symptome und Überweisungen

- Psychiatrische Notaufnahme: Bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung

- Nummer gegen Kummer: 116 123 (für Erwachsene)

Diese Signale zeigen, dass dein Trauerprozess professionelle Unterstützung benötigt – das ist normal und kein Versagen.

Professionelle Hilfe finden und annehmen

Mehr als die Hälfte aller Trauernden sucht professionelle Unterstützung – das ist klug und mutig. Bei anhaltenden Symptomen wie Suizidgedanken, völligem Rückzug oder Funktionsunfähigkeit im Alltag ist therapeutische Hilfe unbedingt nötig.

Qualifizierte Anlaufstellen in Deutschland:

- Approbierte Psychotherapeuten mit Kassenzulassung

- Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie

- Zertifizierte Trauerbegleiter (Zusatzqualifikation zu medizinischer Grundausbildung)

- Selbsthilfegruppen unter professioneller Leitung

- Seelsorger mit psychologischer Zusatzausbildung

So findest du seriöse Hilfe:

- Über die Terminservicestelle deiner Krankenkasse

- Psychotherapeutensuche der Bundespsychotherapeutenkammer

- Empfehlungen vom Hausarzt

- Bewertung der Qualifikationen vor Therapiebeginn

Praktische Bewältigungsstrategien

64% der Trauernden profitieren von aktiven Selbsthilfestrategien. Diese Methoden können deinen Heilungsprozess unterstützen:

Emotionale Techniken:

- Gefühle bewusst zulassen ohne Bewertung

- Tagebuch führen für Gedanken und Erinnerungen

- Atemübungen bei Panikattacken

- Meditation oder Achtsamkeitsübungen

Praktische Schritte:

- Tagesstruktur mit festen Routinen schaffen

- Kleine, erreichbare Ziele setzen

- Erinnerungsrituale entwickeln (Gedenktage gestalten)

- Kreative Ausdrucksformen nutzen (Musik, Kunst, Schreiben)

Wie verändert sich meine Identität?

„Viele Betroffene müssen sich vollkommen neu erfinden und Teile ihrer Identität, die fest mit dem Partner verbunden waren, rekonstruieren“, erklärt Dana Heidrich.

Der Identitätswandel erfolgt schrittweise:

- Erste Phase: „Wer bin ich ohne ihn/sie?“

- Zweite Phase: Wiederentdeckung eigener Interessen

- Dritte Phase: Integration der Erfahrung in neue Selbstwahrnehmung

- Vierte Phase: Aufbau einer veränderten, aber stabilen Identität

Dieser Prozess ist schmerzhaft, aber auch eine Chance für persönliches Wachstum.

„Selbstmitgefühl und die bewusste Sorge um das eigene Wohlergehen sind für den Trauerprozess essenziell.“ – Dr. Elisabeth Kübler-Ross

Meine Erfahrung mit Trauernden

In meiner langjährigen Recherche zu diesem Thema habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die diesen schweren Weg gegangen sind. Was mich immer wieder beeindruckt: Die menschliche Fähigkeit zur Heilung ist größer, als wir in den dunkelsten Momenten glauben.

Eine Witwe erzählte mir, wie sie nach zwei Jahren das erste Mal wieder lachen konnte, ohne sich schuldig zu fühlen. Ein Witwer berichtete, dass er seinen verstorbenen Mann heute anders „mit sich trägt“ – nicht als Schmerz, sondern als warme Erinnerung, die ihm Kraft gibt.

Der Weg ist individuell und dauert so lange, wie er dauert. Wichtig ist nur, dass du ihn gehst – Schritt für Schritt, Tag für Tag. Du musst nicht stark sein. Du musst nur da sein.

Fazit

Der Tod der Liebe deines Lebens ist ein Schicksalsschlag, der dich fundamental verändert. Mit professioneller Hilfe, Selbstfürsorge und der Zeit entwickelst du jedoch neue Kraft und findest einen Weg, die Liebe in dir zu bewahren, während du dennoch weiterlebst.

Rechtlicher Hinweis: Die Informationen in diesem Artikel dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle medizinische oder psychotherapeutische Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Krisensituationen konsultiere immer qualifizierte Fachkräfte. Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung der hier dargestellten Informationen entstehen könnten.

Quellen: Alle verwendeten Statistiken und Expertenaussagen basieren auf wissenschaftlichen Studien und Aussagen anerkannter Fachexperten für Trauerbegleitung und Psychotherapie.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die häufigsten Gefühle nach dem Tod der Liebe des Lebens?

Die häufigsten Gefühle sind tiefe Trauer, eine überwältigende Leere, Schuldgefühle („Hätte ich mehr tun können?“), Wut auf das Schicksal oder sogar den verstorbenen Partner, sowie Angst vor der Zukunft. Viele Betroffene beschreiben auch das Gefühl, aus ihrer eigenen Welt herausgerissen zu sein und nicht zu wissen, wer sie ohne ihren Partner sind. Diese intensiven Emotionen sind völlig normal und Teil des natürlichen Trauerprozesses.

Wie kann man mit der Trauer umgehen?

Empfehlenswert sind mehrere Ansätze: Erstens das bewusste Zulassen aller Gefühle ohne sie zu bewerten. Zweitens der Austausch mit anderen – sei es durch Gespräche mit Familie, Freunden oder Selbsthilfegruppen. Drittens können Rituale helfen, wie das Gestalten von Gedenktagen oder das Führen eines Erinnerungstagebuchs. Bei anhaltenden schweren Symptomen ist professionelle Hilfe durch Therapeuten oder Trauerbegleiter wichtig. Kreative Ausdrucksformen wie Schreiben, Malen oder Musik können ebenfalls heilsam wirken.

Wie lange dauert es, bis der Schmerz nachlässt?

Der intensive Trauerprozess dauert im Durchschnitt ein bis zwei Jahre, wobei jeder Mensch individuell trauert. Die ersten drei Monate sind meist die schwersten, danach setzt allmählich eine Stabilisierung ein. Etwa jeder siebte Betroffene spürt den Schmerz auch nach fünf Jahren noch deutlich. Wichtig zu verstehen: Trauer verläuft nicht linear – es gibt gute und schlechte Tage. Der Schmerz verschwindet nicht völlig, aber er verändert sich und wird mit der Zeit erträglicher.

Welche Trauerphasen gibt es?

Das weit verbreitete Modell nach Elisabeth Kübler-Ross beschreibt fünf Trauerphasen: 1) Verleugnung („Das kann nicht wahr sein“), 2) Zorn (Wut auf das Schicksal oder andere), 3) Verhandeln (Gedanken wie „Wenn ich nur…“), 4) Depression (tiefe Trauer und Verzweiflung) und 5) Akzeptanz (allmähliche Annahme der Realität). Diese Phasen werden nicht linear durchlaufen – man kann zwischen ihnen hin- und herspringen oder mehrere gleichzeitig erleben. Jeder Mensch durchläuft sie in seinem eigenen Tempo.

Was hilft gegen Isolation nach dem Verlust?

Gegen den Rückzug helfen kleine, konkrete Schritte: Beginne mit kurzen Telefonaten oder Nachrichten an Familie oder Freunde. Plane feste Termine für regelmäßige Aktivitäten, auch wenn du keine Lust darauf hast. Selbsthilfegruppen bieten Kontakt zu Menschen in ähnlichen Situationen. Neue Routinen ohne den Partner – wie Spaziergänge, Hobbys oder ehrenamtliche Arbeit – schaffen Struktur und Kontakt. Wichtig: Erzwinge nichts, aber bleibe in kleinen Schritten mit anderen verbunden. Isolation verstärkt die Depression erheblich.

Schluss mit Missverständnissen und Alltagstrott. Entdecke in unserem großen Guide, wie du echte Nähe schaffst, Konflikte löst und die Liebe lebendig hältst.

Zum großen Beziehungs-Guide →